Gelombang Nasionalisasi 1957: Tahun penuh gejolak yang mengubah peta kepemilikan asing di Indonesia

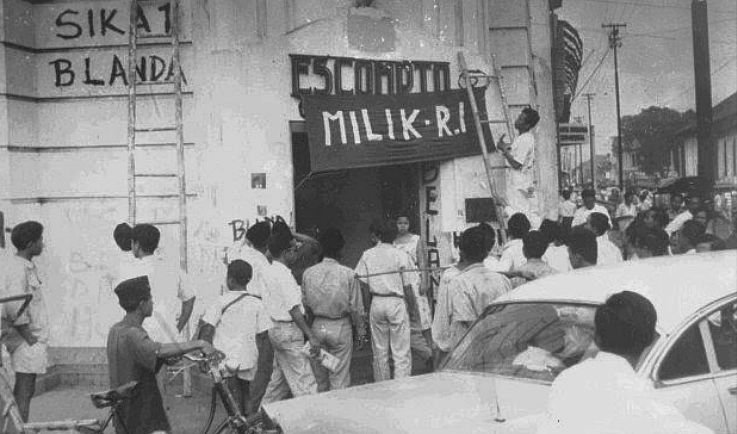

Nasionalisasi bukanlah hal yang tabu. Indonesia punya pengalaman menasionalisasi perusahaan milik asing, khususnya Belanda. (sumber: berdikarionline)

Nasionalisasi bukanlah hal yang tabu. Indonesia punya pengalaman menasionalisasi perusahaan milik asing, khususnya Belanda. (sumber: berdikarionline) PRIORITAS, 18/11/2025 (Jakarta): Tahun 1957 menjadi salah satu babak paling panas dalam perjalanan Indonesia muda. Di tengah kekecewaan diplomatik, ancaman pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, hingga tekanan asing yang terus menghimpit, sebuah gelombang besar muncul: nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing-Belanda.

Semua bermula pada November 1957. Upaya diplomasi Indonesia di Sidang Umum PBB ke-XII untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat kandas tanpa hasil. Di Jakarta, suasana makin mencekam ketika Bung Karno lolos dari percobaan pembunuhan di Perguruan Cikini—sebuah ledakan yang merenggut nyawa 10 orang.

Di tengah ketegangan itu, muncul tekanan baru. Amerika Serikat, melalui Dubes keliling Gordon Main, meminta persetujuan pendirian pangkalan SEATO di Irian Barat. Rakyat dan pemerintah Indonesia menilainya sebagai upaya campur tangan imperialisme. Sementara itu, PKI menggalang solidaritas internasional untuk mendukung perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat.

Desember 1957 menjadi titik api. Pers asing seperti The New York Times melaporkan keresahan warga Belanda di Indonesia. Banyak dari mereka menilai kebijakan pemerintah Belanda mempertahankan Irian Barat sebagai tindakan “tidak masuk akal” yang justru mempertaruhkan kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Pada 1 Desember, pemerintah RI menyerukan aksi mogok 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda. Keesokan harinya, buruh di berbagai pabrik bergerak serentak, menghentikan kegiatan produksi dan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik modal Belanda.

Aksi-aksi pengambilalihan pun pecah di banyak kota. Pada 6 Desember, kantor KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) dan Hotel Des Indes di Jakarta diambil alih buruh. Kapal-kapal KPM yang hendak menuju Indonesia bahkan terpaksa berhenti di Singapura. Bank-bank Belanda turut disasar buruh sehari kemudian.

Kronologisnya, setelah peristiwa 1 Desember, persisnya pada 3 Desember 1957, dorongan besar muncul dari kaum buruh Marhaenis. Dipimpin Julian Walandouw, buruh-buruh KPM melakukan aksi yang kemudian dikenal sebagai Kup KPM. Di bawah kepemimpinan Joppie Mamesah, Tomasow, Paul Kawilarang, dan rekan-rekan lainnya, mereka mengambil alih kantor pusat KPM serta seluruh cabangnya di Indonesia, sekaligus mengurung hampir 80 kapal KPM di berbagai pelabuhan.

Aksi ini memicu gelombang pengambilalihan seluruh perusahaan Belanda. Dalam pengakuannya, Menteri Agraria Sadjarwo menyatakan bahwa UUPA No. V Tahun 1960 dan UU Nasionalisasi Perusahaan Asing terinspirasi langsung oleh aksi Kup KPM tersebut. Setelah nasionalisasi, perusahaan-perusahaan Belanda berubah menjadi BUMN: BPM menjadi Pertamina, KPM menjadi Pelni, KLM menjadi Garuda, Onderneming menjadi PTPN, Borsumij Wehre menjadi Tjipta Niaga, dan lain-lain. Karena itu, banyak yang menilai 3 Desember 1957 semestinya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BUMN.

Pada April 1958, di Istana Negara, Sukarno menerima para tokoh buruh KPM—Mamesah, Walandouw, Tomasow, Kawilarang, dan lainnya. Di hadapan para menteri lintas departemen, Sukarno menyebut mereka sebagai Pejuang Kup KPM dan meminta agar kesejahteraan mereka diperhatikan, bahkan jika perlu mendapat bagian 50–50 dari aset yang telah diambil alih, termasuk ribuan hingga jutaan hektare lahan ketika Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.

Sayangnya, tak lama kemudian Sukarno jatuh, dan situasi berbalik sepenuhnya saat Orde Baru berkuasa. Para buruh Marhaenis yang menjadi motor aksi nasionalisasi itu justru terpinggirkan. Kesejahteraan mereka merosot, hak-hak mereka dirampas, dan catatan perjuangan Kup KPM dihapus dari sejarah resmi.

Ketua Umum Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP), Dr. Jeffrey Rawis dalam suatu pernyataannya menyesalkan kejadian-kejadian pasca-jatuhnya pemerintahan Presiden Sukarno tersebut. Pasalnya, merekalah yang layak menerima gelar pahlawan atas jasa nyata mereka dalam merebut kedaulatan ekonomi Indonesia.

Ketegangan internasional meningkat

Menteri Kehakiman Gustaaf Adolf Maengkom sebagaimana dilansir situs berdikarionline.com, ketika itu meminta seluruh aset yang direbut buruh diserahkan kepada militer, bukan dikelola secara independen. Permintaan itu memicu ketegangan internasional. AL Amerika Serikat mulai mengerahkan armada ke sekitar Indonesia, sementara NATO menggelar sidang darurat membahas situasi tersebut.

Pada 9–10 Desember 1957, pemerintah Indonesia justru makin memperluas pengawasan: seluruh perkebunan, perusahaan niaga, perkapalan, listrik, gas, hingga bank Belanda berada di bawah kendali Republik. Inilah cikal bakal nasionalisasi penuh yang kemudian diformalkan melalui UU Nasionalisasi pada 3 Desember 1958 dan diperkuat dengan PP No. 23/1958.

Hasilnya luar biasa. Dalam rentang 1957–1960, sekitar 700 perusahaan Belanda—mewakili 70% perusahaan asing di Indonesia saat itu—resmi menjadi milik negara. Menurut catatan Prof. Dr. R.Z. Leirissa, pemerintah Indonesia mengambil alih 90% produksi perkebunan, 60% nilai perdagangan luar negeri, serta ratusan pabrik, bank, perusahaan tambang, hingga kapal.

Di tengah tekanan internasional, ancaman separatis PRRI yang dipasok senjata Amerika Serikat, dan tensi politik dalam negeri, Indonesia menancapkan satu tonggak penting: mengambil kembali kendali atas aset-aset ekonomi yang selama kolonialisme berada di tangan asing.

Gelombang nasionalisasi 1957 bukan sekadar respons politik. Ia adalah simbol kedaulatan ekonomi—sebuah momen ketika bangsa ini menyatakan bahwa tanah dan kekayaannya bukan sekadar angka di laporan perusahaan asing, melainkan bagian dari harga diri republik. (P-berdikarionline/bwl)

No Comments